Empati Nasional

-Ilustrasi: Reza Alfian Maulana-Harian Disway-

SAATNYA meneruskan tulisan tentang perlunya reinventing Indonesia. Bukan semata terkait dengan gawe nasional: Pemilu 2024. Tapi, juga tentang mendesaknya merawat negeri ini.

Sebetulnya, kontestasi dalam politik itu hal biasa. Apalagi, dalam memperebutkan kepemimpinan nasional. Yang akan mengendalikan sumber daya yang demikian besar.

Tapi, persoalannya, kontestasi pemilu belakangan terlalu berkepanjangan. Lukanya. Pembelahannya. Apalagi dengan bungkus identitas berbasis agama. Yang tak selesai hingga sekarang.

Cobalah simak percakapan di media sosial tentang kasus Ustaz Abdul Somad (UAS). Yang ditolak masuk ke negeri Singapura. Meski hanya untuk alasan berwisata bersama keluarga. Gaduhnya bukan main.

Pembelahannya bukan lagi soal beda pendapat. Namun, pembelahan atas dasar pengelompokan politik. Seakan UAS simbol oposisi. Sedangkan lainnya penguasa. Antara mereka yang dituduh Islamofobia dan mereka yang Islamis.

Ini adalah pembelahan yang belum tuntas sejak pembentukan negeri ini. Antara mereka yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi bersama. Konsensus yang masih terus ditawar bagi sebagian kelompok Islam di negeri ini.

Transformasi gerakannya yang berbeda-beda. Jika di awal pembentukan negara kelompok politik Islam menginginkan implementasi syariah, pada zaman Orde Baru berupa penentangan terhadap asas tunggal Pancasila. Gagal penerapan syariat Islam, lahir gerakan DI/TII.

Jika dulu aspirasinya ideologisasi Islam dalam sistem negara, sekarang membangun sistem baru berbasis khilafah. Sayang, gagasan itu bukan gagasan genuin aspirasi umat Islam Indonesia, tapi gagasan impor. Sebagai gerakan perlawanan terhadap demokratisasi dan liberalisasi.

Sampai kapan pembelahan seperti itu akan berlangsung? Tentu sepanjang masih banyak elite dan kelompok kepentingan yang menjadikan identitas –agama, suku, dan ras– sebagai basis dukungan politik. Bukan atas dasar gagasan dan program.

Apa masih ada politik identitas itu? Masih. Perhatikan percakapan politik di media sosial. Selain pembelahan kadrun dan cebong, muncul penyematan istilah yang berasosiasi kepada kesukuan, agama, dan ras.

Misalnya, antara pendukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Anies Rasyid Baswedan di pilgub DKI satu dekade yang lalu. Para pendukung yang satu menggunakan identifikasi orang Yaman untuk Anies, sedangkan sebutan ”kafir” dari pendukung Anies untuk kelompok Ahok.

Ganjar Pranowo yang disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat terkuat juga terkena imbasnya. Ia ikut kena ”getah” dari pertarungan politik identitas itu. Pertarungan politik identitas yang menguat justru di saat terjadi demokratisasi terhadap akses informasi dengan adanya revolusi digital.

Jika dalam Pemilu 2024 Anies menjadi kandidat capres atau cawapres, sementara kelompok lain yang berelasi dengan kelompok Ahok juga mengajukan kandidat, bukan tidak mungkin idiom-idiom politik identitas itu akan makin marak. Itu jelas sangat tidak sehat dalam pembangunan politik kita.

Bisa saja idiom itu dianggap mereka yang menggunakan sebagai candaan politik. Namun, apa yang terucap atau tertulis itu menunjukkan alam bawah sadar kita tentang tingkat peradaban politik yang kita bangun. Ia menunjukkan budaya politik yang sedang berjalan.

Bahwa ke-Indonesia-an kita belum tuntas. Bahwa politik kebangsaan kita belum sepenuhnya menjadi bagian dari segala aktivitas politik kita. Bahwa egoisme golongan masih lebih dominan ketimbang upaya membangun kesatuan dan persatuan.

Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian kita bersama. Seluruh elemen bangsa dan elite politik sudah saatnya mencari formula untuk menghilangkan pembelahan berdasarkan politik identitas itu. Harus ada cara baru bagaimana agar ideologi dan bentuk negara ini harus diterima sebagai sesuatu yang final bagi semua pihak.

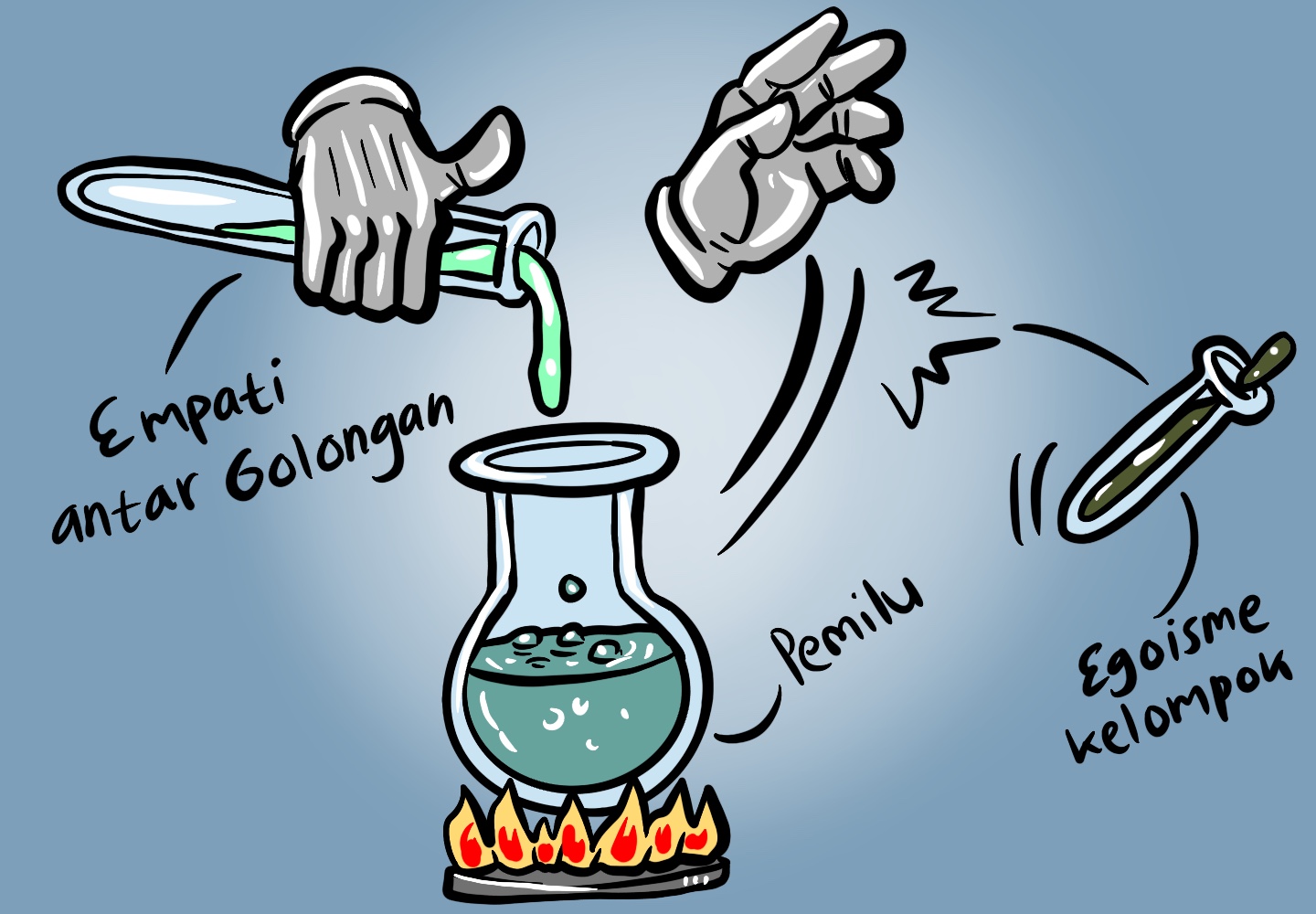

Salah satunya dengan menumbuhkan empati antar golongan. Saling merasakan satu sama lain antar komponen bangsa. Tidak lagi mengedepankan egoisme kelompok, baik yang secara realitas sosial sebagai mayoritas maupun minoritas.

Parameter kemenangan politik bukan diukur dari seberapa jauh kekuasaan bisa dikendalikan. Namun, seberapa jauh kualitas hidup seluruh elemen bangsa bisa ditingkatkan. Saling mengendalikan diri untuk tidak menyakiti satu sama lain, baik secara fisik maupun verbal.

Misalnya, penyebutan kata kafir untuk nonmuslim itu benar menurut teks atau Al-Qur’an. Tapi, dalam konteks kebangsaan, hal tersebut tentu akan menjadikan mereka yang nonmuslim menjadi ”exluded” sebagai warga bangsa. Demikian juga penyebutan kata murtad bagi mereka yang keluar dari agamanya.

Saya menjadi teringat dengan etika dalam jurnalisme. Dalam prinsip jurnalistik, sesuatu peristiwa yang punya nilai berita (news value) belum tentu layak muat atau layak publikasi. Layak muat mempertimbangkan peristiwa yang punya nilai berita dengan wisdom dan etis. Misalnya, mempertimbangkan keamanan, budaya, dan nilai-nilai tertentu.

Saya pikir pola berpikir jurnalistik itu akan sangat baik jika juga diikuti para politikus kita dalam membangun peradaban politik yang lebih bermartabat. Politik berkeadaban yang mengedepankan kebangsaan di atas segala kepentingan politik golongan. Menggeser tujuan berpolitik tidak hanya mengendalikan kekuasaan, tapi juga memberikan nilai kemanusiaan di dalamnya.

Rasanya, konsensus baru dalam berpolitik saatnya untuk dikedepankan. Biar bumi Indonesia menjadi rumah bersama dari berbagai kebinekaan yang ada di dalamnya. Masak tidak bisa? (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: