Mengapa Peleceh Seks Ditelanjangi di Kampus Gunadarma?

-Ilustrasi: Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Para peneliti mengevaluasi efek dari identitas main hakim sendiri dalam studi terpisah di Selandia Baru, India, AS, dan dalam survei online. Temuan termasuk langkah-langkah yang dilaporkan sendiri dan pengamatan anggota rumah tangga dekat (dalam studi Selandia Baru) dan majikan (di India).

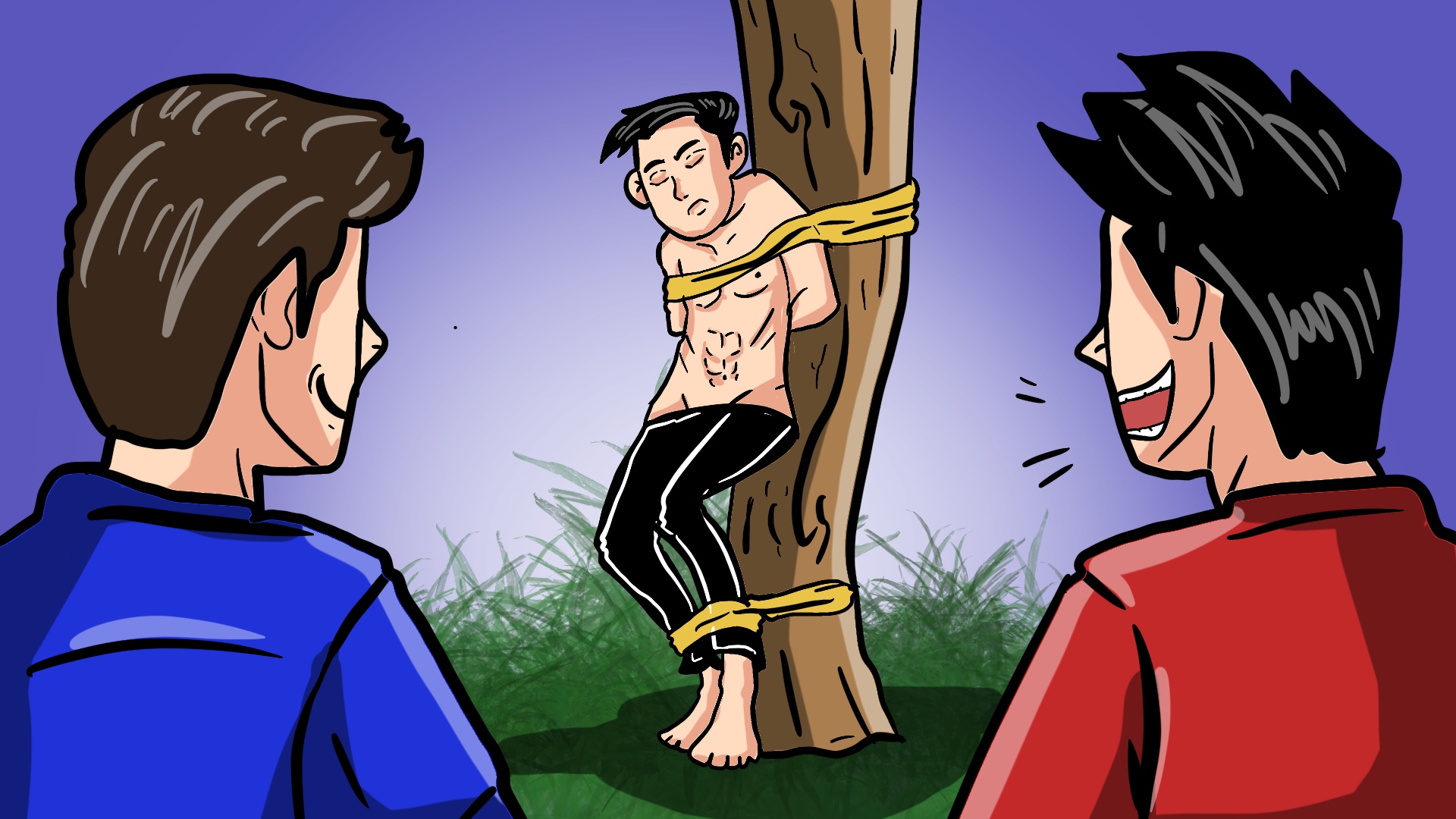

Alhasil, satu dari lima orang sangat mendukung identitas main hakim sendiri. Itu sekitar 20 persen, responden sangat mendukung tindakan main hakim sendiri. Dengan catatan, pelaku pelanggar moral tidak segera (atau belum) diberi sanksi hukum yang sah.

Bentuk hukuman terhadap pelaku pelanggar moral, dari hampir semua responden, adalah mempermalukan si pelanggar. Berupa sanksi lisan, bullying di medsos. Hanya sebagian kecil yang setuju hukuman fisik.

Di negara-negara yang diriset, semuanya melarang vigilante. Tindakan main hakim sendiri adalah ilegal di semua negara tersebut. Kendati, masyarakat di sana masih main hakim sendiri jika suatu pelanggaran moral tidak segera ditindak.

Juga, masyarakat responden menyatakan akan main hakim sendiri jika mereka menilai, hukuman sah yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum dinilai masyarakat terlalu ringan. Akibatnya, itu tidak menimbulkan efek jera. Di situlah muncul rasa keadilan masyarakat.

Tapi, itu sekadar riset. Di negara yang jauh. Jauh lokasi, jauh budaya.

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, muncul pembelaan terhadap kaum wanita yang dilecehkan pria. Mungkin, terpengaruh gerakan Me Too yang dimulai di AS, Oktober 2017. Atau karena faktor lain, yang belum pernah diriset.

Kendati, pemerkosa sembilan santriwati, pengasuh ponpes, Herry Wirawan, sudah divonis hukuman mati. Hukuman maksimal. Tapi, untuk korban wanita dewasa, masih belum maksimal. Apalagi, sanksi untuk pelaku begal payudara yang dinilai ”lebih remeh” daripada pemerkosaan.

Betapa pun, kasus Gunadarma jadi kejutan kampus. Bisa menimbulkan berbagai komentar. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: