Romantisme Dinasti

--

LIFE is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.

Kalimat itu muncul dari Robert Roud, kritikus film, saat menulis untuk Chicago Tribune pada 1972. Roud menyitir dan menyarikan ucapan Charlie Chaplin, aktor watak terbesar pada zamannya.

Senada dengan kalimat itu adalah ucapan Sheldon Cooper, tokoh utama dalam sitcom The Big Bang Theory yang heboh banget pada 2007-2019. Dalam episode ke-12 musim ketujuh, Sheldon (diperankan dengan sangat ciamik oleh Jim Parsons) berucap: They say, comedy is tragedy plus time.

Ya. Maknanya serupa. Bahwa jika dilihat dari jauh, tragedi akan bisa dirasakan sebagai sebuah komedi. Jika sudah lama berlalu, tragedi tidak lagi menimbulkan tangis tetapi justru bisa memunculkan senyum dan tawa. Kisah tragis bisa jadi berubah menjadi sebuah cerita yang menghadirkan rasa kangen. Cerita nestapa, ketika dimunculkan dari ruang ingatan, akan berubah menjadi nostalgia.

Karena itu, ’’tidak salah’’ jika Kaharuddin, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), koordinator demonstrasi pada 11 April, sempat mencetuskan kalimat ini: (Saat) Orde Baru, kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya.

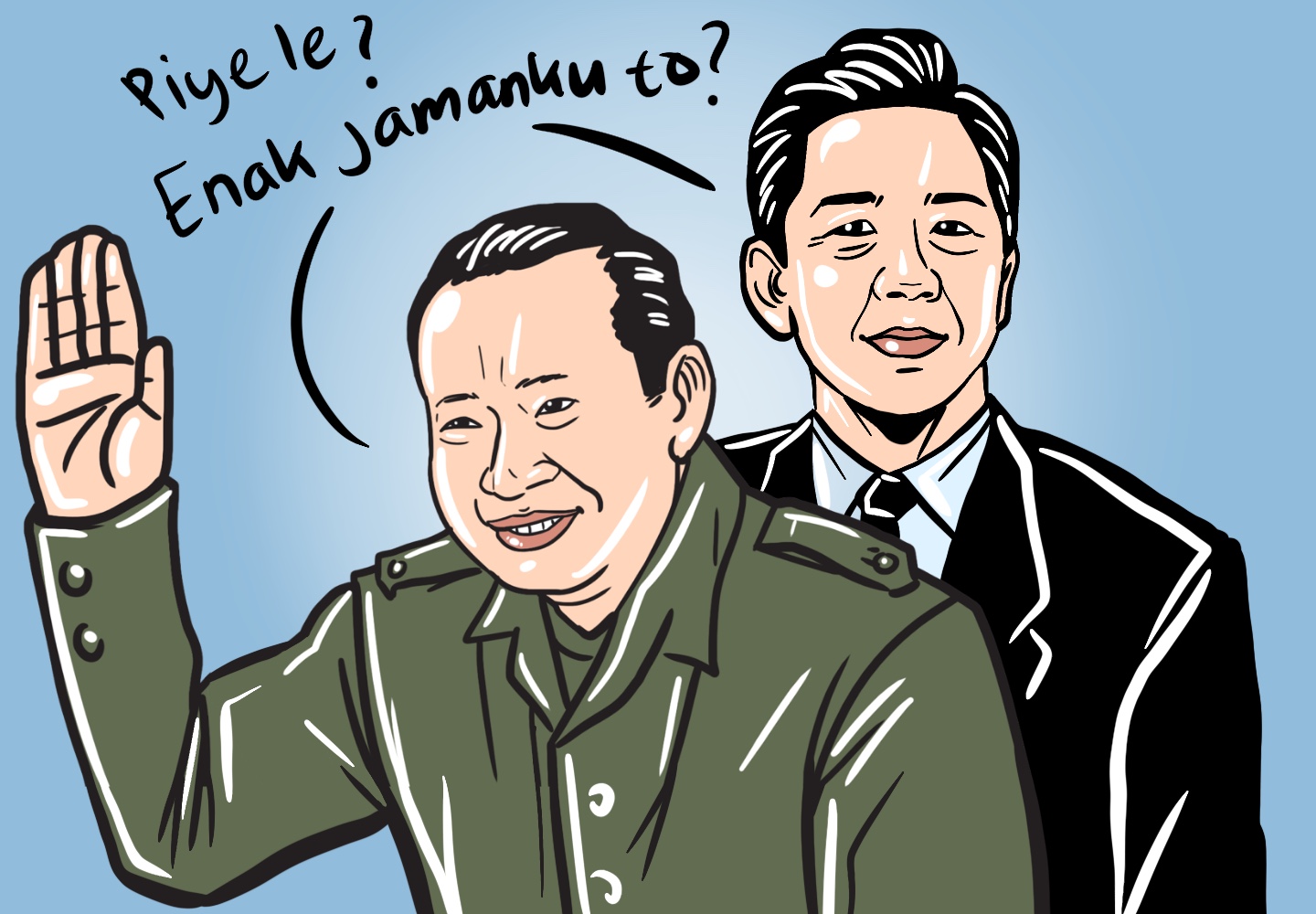

Kaharuddin bisa jadi belum lahir saat Orde Baru tumbang pada 1998. Tatkala Suharto mengakhiri kekuasaan yang sudah digenggamnya selama 32 tahun. Ketika itu, Suharto seolah-olah menjadi ’’public enemy.’’ Kekuasaannya sudah tidak lagi diinginkan rakyat. Kekuasaan selama tiga dekade yang disebut-sebut penuh dengan pengekangan, kolusi, nepotisme, hingga korupsi yang luar biasa.

Tetapi, tengoklah kini. Ruang-ruang komentar di media sosial justru marak dengan pemujaan terhadap Pak Harto, Bapak Pembangunan itu. Banyak yang memuja Pak Harto sebagai presiden yang mampu menghadirkan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Pertanian berkembang, swasembada pangan tercipta, harga-harga murah. Tentu, muaranya adalah perbandingan dengan pemerintahan terkini yang tidak memuaskan bagi netizen yang ’’merindukan’’ Orde Baru.

Karena itu, tak salah kiranya jika di bak-bak truk itu Pak Harto kembali tersenyum dengan tawanya yang khas dan ’’berucap’’: Piye, Le? Penak zamanku, to..?

Nostalgia itulah yang kini juga muncul di Filipina, negara tetangga kita yang akan menjalani pemilihan presiden pada 9 Mei. Salah satu kandidat presiden itu adalah Ferdinand Marcos Jr.

Anda—atau kita—yang sudah berusia di atas 40 tahun pasti ingat bahwa Filipina pernah dipimpin oleh Ferdinand Marcos Sr pada 1965-1986. Marcos dikenal sebagai diktator. Pemerintahannya ditandai dengan darurat militer yang dijalankan mulai 1972-1981. Keluarga Marcos juga dituding korup. Istrinya yang jelita, Imelda, berlimpah harta di tengah rakyat yang kesusahan. Akhirnya, people power Filipina menggulingkan Marcos dan menaikkan Corazon—Cory—Aquino.

Segala kengerian tentang Marcos itulah yang kini sudah mulai dikenang warga Filipina sebagai sebuah nostalgia.

Marcos Jr, kandidat terkuat dalam pilpres kali ini, memainkan nostalgia itu. Kantor berita Agence France-Presse menulis bahwa Marcos Jr berupaya merehabilitasi nama baik keluarga itu. Imelda—kini 92 tahun—dipakai sebagai penggambaran masa keemasan Filipina empat dekade silam. Ia mengajak warga Filipina untuk kembali ke masa kejayaan negeri yang—menurut Marcos Jr—pernah terjadi di era sang ayah.

Tentu, Marcos Jr tidak akan menyinggung kediktatoran sang ayah. Apalagi mengungkit sekitar 50 ribu orang yang menjadi tahanan politik saat tangan besi Marcos Sr masih begitu digdaya.

Sebagaimana di banyak negara, media sosial menjadi peranti cespleng untuk pemutarbalikan fakta itu. Media sosial dibenturkan secara langsung dengan media massa arus utama. Tentu saja dibarengi dengan narasi dan propaganda, bahwa media massa sudah dibentuk oleh framing-framing tertentu. Media massa sudah punya kepentingan terselubung yang membuat mereka tidak lagi bisa jujur memberitakan sesuatu.

FOTO LAWAS bertanggal 15 November 1985 menampakkan potret mendiang Ferdinand Marcos dan istrinya, Imelda, sedang memangku Ferdinand Marcos Jr.

(Foto: ROMEO GACAD-AFP)

Itu diresahkan oleh Maria Ressa, jurnalis penerima Nobel Perdamaian 2021 dari Filipina. Ressa menyebut bahwa di Filipina sudah terjadi weaponization media sosial. Saluran media sosial menjadi senjata yang mujarab untuk membalikkan fakta sejarah. Yang disasar adalah kaum muda yang tidak lagi punya memori terhadap kebrutalan pemerintahan Marcos Sr.

Menurut Ressa, yang dikutip oleh Agence France-Presse, media sosial dipakai untuk menyebarkan propaganda, menolak fakta, dan mengubah realitas sejarah. ’’Ia (Marcos Jr) tampaknya akan menang. Dan itu bisa terjadi karena sejarah benar-benar diubah di depan mata kita semua,’’ gerutu Ressa.

Strategi Marcos Jr mirip dengan yang dijalankan Donald Trump di AS atau Jair Bolsonaro di Brasil. Mereka secara frontal melawan media massa arus utama. Fakta yang dipaparkan media, sepanjang bertentangan dengan kemauan Trump atau Bolsonaro, akan disebut sebagai fake news. Berita palsu.

Trump, misalnya, bahkan terang-terangan memaparkan hal lain yang disebutnya sebagai alternate facts. Fakta alternatif. Padahal, fakta adalah fakta. Kenyataan sesungguhnya. Yang tidak bisa disangkal oleh siapa pun. Walaupun, fakta belum tentu menggambarkan kebenaran yang sejati.

Yang diresahkan Ressa adalah tingkat kepercayaan orang yang sangat tinggi pada media sosial. Itu menjadi nature warga digital yang hidup di era post truth. Era pasca kebenaran. Ketika keyakinan pribadi jauh lebih berpengaruh pada seseorang ketimbang fakta-fakta objektif.

Narasi dan propaganda tentang keberpihakan media juga sangat meresahkan. Ressa menyebut bahwa misi jurnalisme menjadi jauh lebih penting di masa seperti sekarang ini.

Di sisi lain, tantangan mereka juga semakin berat. Serdadu digital para politisi bisa mempersekusi para jurnalis itu melalui banyak lini. Serangan terhadap jurnalis tidak lagi ditujukan pada institusi media, melainkan juga pada ranah personal awak pers. ’’Itu bukan hal yang menyenangkan,’’ ucap Ressa.

Tantangan ini juga dirasakan oleh para jurnalis di Indonesia. Perubahan teknologi komunikasi justru membuat mereka—institusi media dan pribadi jurnalis—menjadi rentan. Akun-akun media sosial mereka seperti sebuah sasaran tembak terbuka yang tidak terlindungi.

Memang, memperjuangkan kebenaran tidak pernah mudah. Terlebih pada zaman seperti ini. Tatkala ’’kebenaran itu punya banyak versi…”

***

Tetapi, betulkan zaman Pak Harto dulu lebih enak? Mungkin percakapan berikut ini bisa menjadi ilustrasi.

Istri : Pak, menurut sampeyan, enak zaman Pak Harto atau zaman Pak Jokowi, sih?

Suami : Ya tentu saja enak zaman Pak Harto, Bu?

Istri : Loh, alasannya apa?

Suami : Lha pas zaman Pak Harto, kamu masih muda dan kenceng. Lha sekarang…?

Istri : Kurang asem tenan, Pak’e…! (*)

*) Doan Widhiandono adalah penulis Harian Disway, dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 17 Agustus 1945, mahasiswa program Doktor Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: