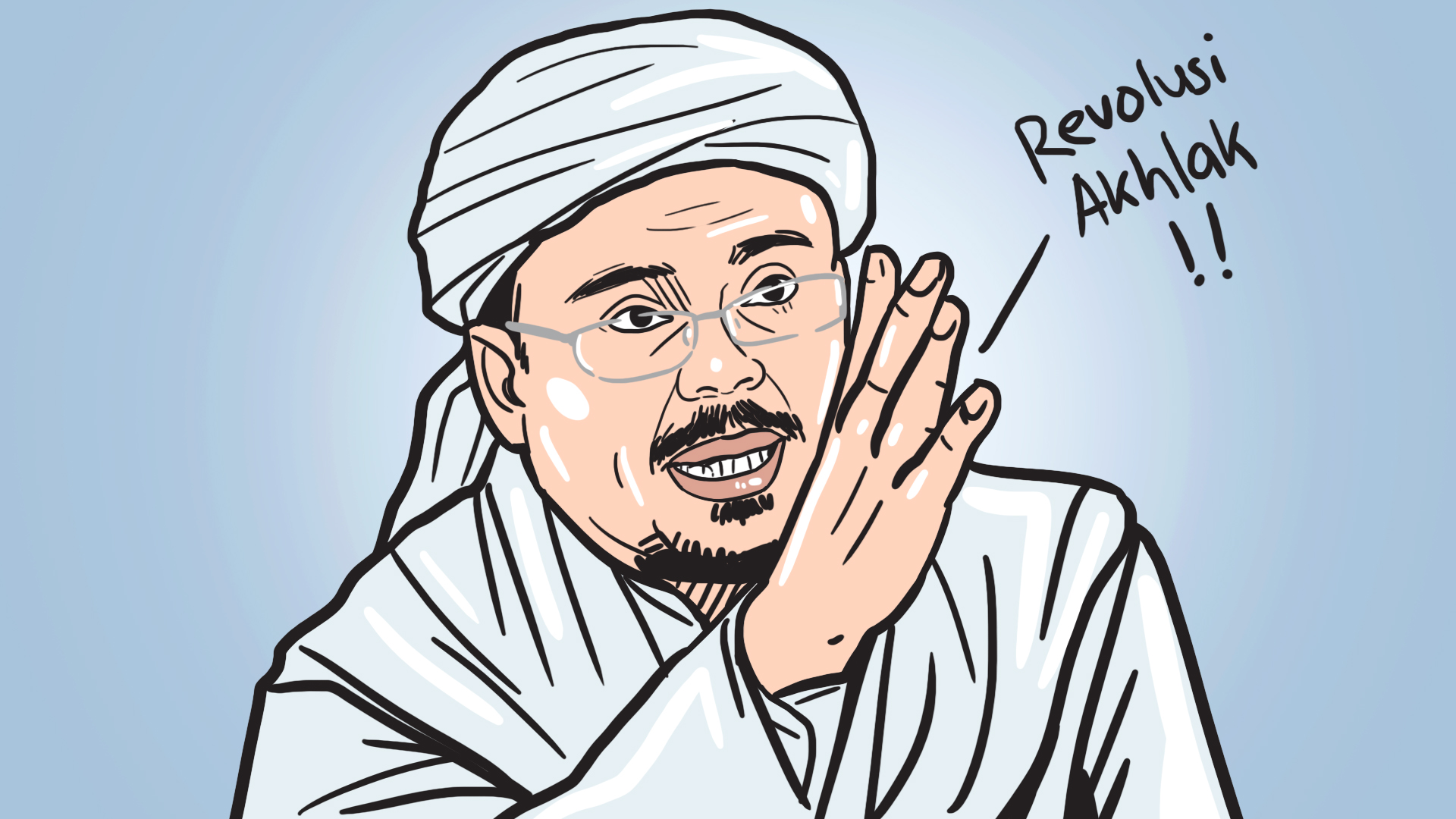

Revolusi Akhlak

-Ilustrasi: Reza Alfian Maulana-Harian Disway-

INDONESIA dalam kondisi darurat. Begitu, setidaknya, menurut Habib Rizieq Shihab (HRS) yang pekan ini menjalani pembebasan bersyarat. Indonesia sedang berada pada kondisi darurat di banyak bidang. HRS pun menawarkan satu resep ampuh untuk mengatasinya, yaitu revolusi.

Revolusi yang ditawarkan HRS bukan revolusi fisik yang pernah dikenal dalam sejarah bangsa-bangsa, tapi revolusi ala HRS adalah revolusi akhlak. Untuk menyelesaikan semua persoalan darurat itu, resepnya hanya satu, yaitu revolusi akhlak. As simple as that, cukup sederhana resep yang ditawarkan HRS untuk menyelesaikan kedaruratan tersebut.

Kondisi darurat yang ditengarai sedang terjadi di Indonesia adalah darurat korupsi, darurat utang, darurat kebohongan, darurat kezaliman. HRS membuat daftar berbagai persoalan yang kemudian dilabeli sebagai kondisi darurat. HRS tidak memerinci apa yang dimaksudkan dengan kondisi darurat. Juga, tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan sebagai kondisi darurat kebohongan dan darurat kezaliman.

Kalau disebut sebagai darurat, artinya kondisinya sudah sampai pada posisi yang gawat dan sebentar lagi akan pecah menjadi bencana. Kedaruratan adalah situasi bersiaga terus-menerus dalam kondisi tidak normal. Dalam kedaruratan, aturan dan undang-undang bisa diabaikan karena situasi sedang berada di luar normal.

Kekuasaan dibangun di atas kedaruratan. Penguasa mengumumkan kondisi darurat terorisme, darurat radikalisme, darurat pandemi, dan yang terbaru sekarang ialah darurat ekonomi akibat perang Rusia vs Ukraina. Maka, semua tindakan di luar hukum bisa dilakukan atas nama kedaruratan.

Negara mengatur kesehatan kita dengan mengeluarkan kewajiban booster. Alasannya untuk melindungi rakyat dari gelombang baru pandemi. Tapi, nyatanya, menempatkan rakyat dalam kondisi darurat yang merepotkan. Dengan menciptakan kondisi darurat itu, segala keputusan bisa diambil serta-merta secara sepihak.

Kondisi darurat itu tidak terjadi di negara otoriter komunis atau fasis, kondisi tersebut terjadi di banyak negara demokratis. Atas nama kekuasaan demokratis, negara bisa menerapkan kondisi darurat. Atas nama demokrasi, rakyat boleh menjadi korban dan ditempatkan sebagai ”manusia telanjang”.

Homo sacer, ’manusia telanjang’, seperti yang digambarkan filsuf Giorgio Agamben, adalah warga negara yang kehilangan hak-hak pribadinya dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara yang seharusnya menjadi pelindung. Homo sacer menggambarkan ketelanjangan manusia dan ketidakberdayaannya menghadapi hukum kekuasaan. Para korban yang tidak berdaya di depan hukum itu adalah homo sacer, ’manusia-manusia telanjang yang tidak terlindungi dari tekanan kekuatan hukum kekuasaan’.

Negara mempunyai kekuasaan sovereign power, ’kekuasaan berdaulat’, bahwa penguasa adalah orang yang bisa membuat keputusan atas dasar eksepsi atau pengecualian. Hukum tidak berlaku sama terhadap semua orang, tetapi berlaku pengecualian eksepsional sesuai keinginan penguasa.

Di luar sovereign power, tidak boleh ada yang kebal hukum dan merasa di atas hukum. Karena itu, seluruh kekuatan pemaksa yang dipunyai kekuasaan dikerahkan total. Sovereign power memiliki kekuasaan hukum untuk membatalkan validitas hukum, yakni hukum berada di luar hukum itu sendiri. ”Aku, Sang Daulat yang berada di luar hukum, menegaskan bahwa tidak ada apa pun yang berada di luar hukum.”

Atas nama normalisasi keadaan darurat, kekuasaan bisa mengambil alih kewenangan legislatif dan yudikatif serta bisa melakukan kekerasan. Tanpa proses hukum ”due process”. Rencana undang-undang KUHP disusun diam-diam tanpa due process yang melibatkan stakeholders.

Negara menciptakan suasana darurat sehingga siapa pun yang melakukan kritik bisa terancam penjara. Jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik pun bisa terancam penjara. Para jurnalis dan aktivis demokrasi akan menjadi homo sacer yang dengan mudah masuk penjara tanpa bisa mendapatkan perlindungan yang memadai.

Mereka yang dianggap sebagai kritikus kekuasaan bisa setiap saat menjadi manusia telanjang. Siapa saja bisa kena, begitu jargon para aktivis demokrasi yang menolak RUU KUHP. Sekarang pun, tanpa KUHP baru, para aktivis demokrasi bisa dengan mudah ditangkap dengan Undang-Undang ITE, apalagi kalau RUU KUHP nanti disahkan.

UU ITE dan UU KUHP adalah bukti adanya mental kedaruratan dalam kekuasaan. Mereka yang menyuarakan kritik dianggap sebagai pengganggu yang harus didaruratkan. Roy Suryo, politikus oposisi yang aktif mengkritik melalui media sosial, akhirnya terjebak dan ditangkap sebagai manusia telanjang, lalu ditersangkakan.

Kekerasan bisa dilakukan dengan menangkap dan memenjarakan siapa saja yang tidak mematuhi aturan itu. Karena itu, suasana kedaruratan harus diciptakan. Konstruksi kedaruratan harus dibangun. Dulu, di zaman Soeharto, kedaruratan dibentuk dengan dimunculkannya ancaman PKI. Rezim Soeharto bertahan 32 tahun atas nama kondisi darurat itu.

Sekarang kedaruratan dikonstruksi atas nama ancaman radikalisme dan ekstremisme Islam. Konstruksi kedaruratan itu harus ada supaya kekuasaan bisa melakukan langkah-langkah hukum yang eksepsional melampaui kewenangan legislatif dan yudikatif. Politik harus ditransformasikan secara radikal menjadi dunia kehidupan yang telanjang dalam sebuah kamp konsentrasi raksasa yang memungkinkan penguasa melakukan dominasi total.

Manusia berada dalam kamp konsentrasi, tidak hanya merujuk pada makna harfiah, tapi juga merujuk pada kondisi saat manusia menjadi semata-mata tubuh wadag ragawi tanpa identitas politik, tanpa perlindungan hukum, sehingga terekspos secara langsung oleh berbagai kekerasan. Homo sacer, ’manusia telanjang’, adalah seseorang yang sudah dilucuti haknya sebagai warga yang terhormat sehingga bahkan ia boleh dihabisi nyawanya. Pembunuhan enam pengawal HRS di Kilometer 50 adalah salah satu contoh kecil.

HRS melakukan counter-wacana dengan menggaungkan kondisi darurat kazaliman yang menjadi sintesis bagi kondisi darurat yang digaungkan pemerintah. Dengan menggaungkan kondisi darurat kezaliman dan kebohongan, HRS melakukan counter-wacana sekaligus menantang dominasi negara sebagai penguasa wacana.

Gaung ”revolusi akhlak” yang disuarakan HRS, mungkin, tidak akan terlalu besar. Posisi HRS sekarang adalah menjadi manusia telanjang, yang setiap saat bisa digaruk kembali dan dipenjarakan. Meski begitu, revolusi akhlak, setidaknya, punya gaung yang bisa menjadi alternatif suara oposisi yang selama ini selalu sayup-sayup, nyaris tak terdengar. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: