Langkah Menjadi Manusia yang Layak

Ilustrasi melihat diri dalam cermin.-Dall-E-Dall-E

Dengan membiasakan diri menolak segala perbuatan jahat, manusia Indonesia dapat membangun keadilan yang harmonis dalam relasi sosial dan menjaga keseimbangan alam. Maka, perjalanan kolektif bangsa ini perlu disertai komitmen melatih moralitas, agar tercipta kehidupan yang beradab dan bermartabat.

Mencari Akar Perbuatan Jahat

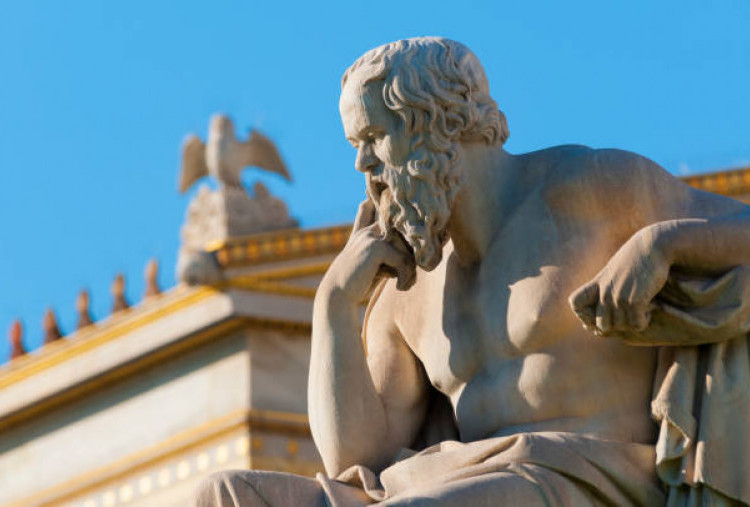

Mengapa seseorang berbuat jahat tentu punya ragam sebab, selain lingkungan bahkan kecenderungan asali berbuat jahat. Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651) meyakini bahwa manusia dalam kondisi alaminya memiliki naluri egois yang cenderung mendahulukan kepentingan pribadi, yang jika tidak dikendalikan akan menciptakan konflik sosial.

Sebaliknya, Jean-Jacques Rousseau dalam Discourse on the Origin of Inequality (1755) berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik, tetapi menjadi rusak akibat pengaruh lingkungan sosial yang tidak adil. Penelitian dalam psikologi modern, seperti yang diungkapkan Albert Bandura dalam konsep Moral Disengagement (1999), menunjukkan bahwa trauma, tekanan sosial, dan rasa ketidakberdayaan sering mendorong seseorang melakukan tindakan jahat.

Sementara itu, Kant dalam Religion within the Boundaries of Mere Reason (1793) menyatakan bahwa kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh lingkungan atau naluri, melainkan berasal dari kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Nasionalisme yang Memberdayakan Sumber Pangan Lokal

BACA JUGA:Pendidikan Indonesia dalam Krisis: Kenapa Bantuan Sosial Tak Lagi Cukup?

Ia memperkenalkan konsep radikal böse (kejahatan radikal), yang merujuk pada kecenderungan manusia memprioritaskan kepentingan diri sendiri di atas prinsip moral universal.

Menurutnya, tindakan jahat terjadi ketika seseorang memilih melanggar hukum moral yang seharusnya diikuti oleh akal praktis. Kejahatan, dalam pandangan Kant, adalah keputusan sadar mengabaikan kewajiban moral, meskipun manusia memiliki kapasitas rasional memahami dan memilih yang benar.

Maka, Kant menawarkan, pendidikan moral dan latihan dalam pembentukan karakter diperlukan agar manusia mampu menundukkan dorongan egois dan tetap setia pada hukum moral.

Di abad lalu, Hannah Arendt dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963) menyajikan pandangan, kejahatan tidak selalu berasal dari dorongan sadis atau ambisi besar, melainkan dari ketiadaan pemikiran mendalam dan kesadaran moral.

Ia memperkenalkan konsep banality of evil yang menunjukkan manusia biasa, seperti Adolf Eichmann, mampu melakukan tindakan kejahatan besar hanya karena mereka menjalankan perintah tanpa mempertanyakan konsekuensi moralnya.

Arendt berpendapat, kejahatan dapat berkembang dalam situasi di mana orang tidak reflektif dan menyerah pada mekanisme birokrasi serta norma sosial yang tidak adil. Dalam hal ini, kejahatan tidak selalu berbentuk kebencian terang-terangan, melainkan ketidakpedulian moral yang memungkinkan individu memisahkan diri dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Oleh karena itu, pemikir perempuan berdarah Yahudi itu menekankan pentingnya berpikir kritis sebagai cara mencegah terjadinya kejahatan, terutama dalam struktur sosial yang memfasilitasi ketaatan buta dan dehumanisasi.

Sementara dalam perspektif neurosains, akar perbuatan jahat dapat dikaitkan dengan disfungsi pada area otak tertentu yang mengatur emosi, empati, dan kontrol impuls. Daniel Amen dalam Change Your Brain, Change Your Life (1998) menyatakan, gangguan pada amigdala, yang berperan dalam pengolahan rasa takut dan agresi, dapat meningkatkan kecenderungan perilaku agresif.

Pula, Amen menyoroti pentingnya fungsi prefrontal cortex, yang bertanggung jawab atas pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Disfungsi di area ini sering ditemukan pada individu dengan perilaku antisosial atau impulsif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: