Lima Hal tentang Rosid dan Para Guru (1): Sang Otodidak dari Keluarga Petani

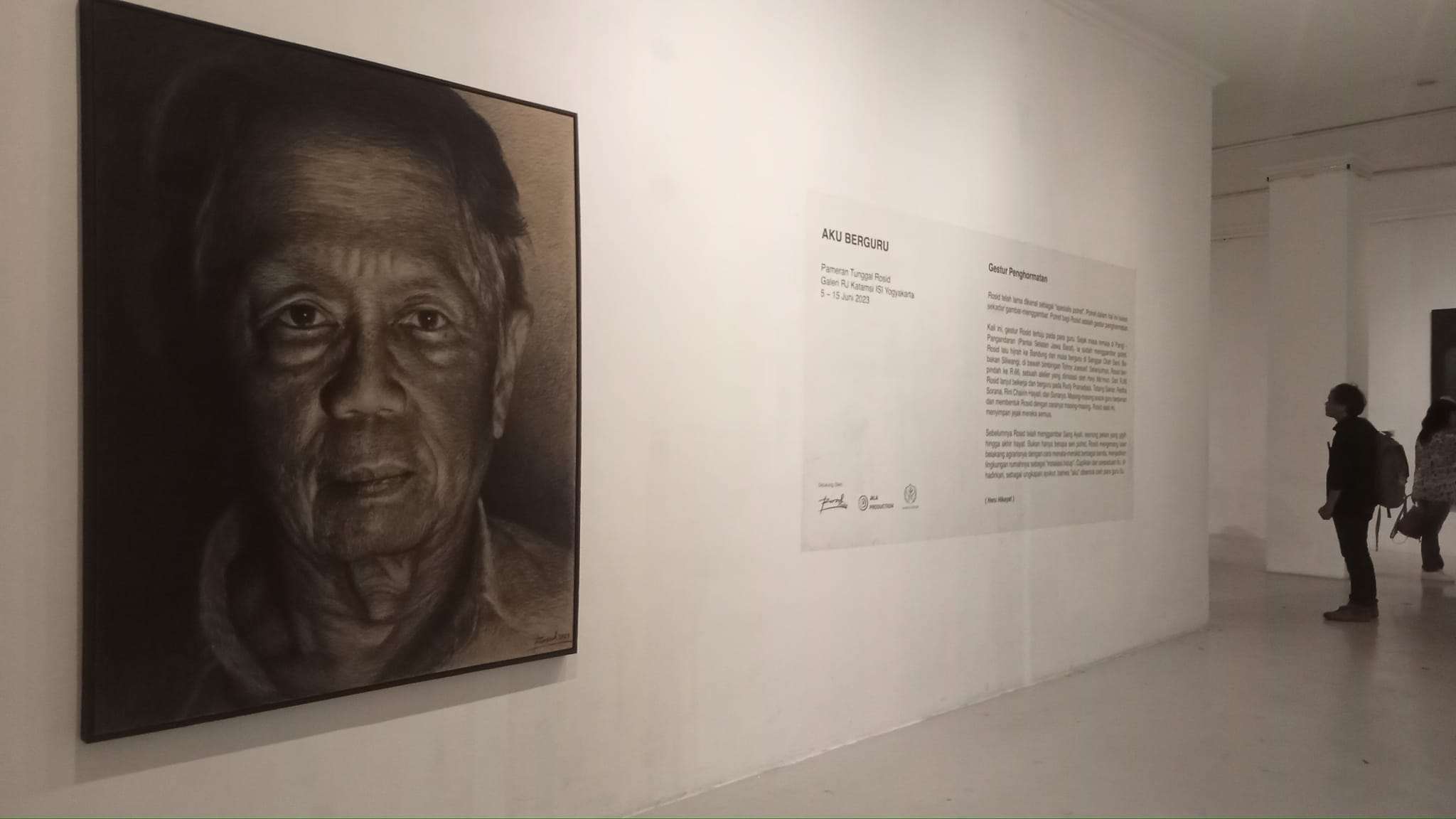

Pameran tunggal “Aku Berguru” yang digelar Rosid di Galeri RJ Katamsi, Yogyakarta. -Heru Hikayat-

Saya ingat pertama kali melihat pameran tunggal perdana Rosid di Pusat Kebudayaan Prancis (CCF) Bandung, 1997. Pada kesempatan itulah saya bertemu dan diperkenalkan dengan Redha Sorana alm.

Pada pameran tunggal itu, Rosid menampilkan karya gambar potret anak-anak, hitam-putih, dengan media tinta pada kertas. Itu adalah “hal” pertama: potret hitam putih. Sejak itu, Rosid seolah identik dengan gambar potret hitam putih.

Ada “hal” kedua, menyangkut Rosid. Yaitu sebutan “seniman otodidak”. Sebutan tersebut mengiringi kiprah Rosid dan sejumlah “kolega”-nya. Katakanlah “puncak” dalam hal ini, ketika perupa senior Sunaryo menyelenggarakan program lokakarya/residensi bagi empat “perupa otodidak”. Rosid salah satunya.

Nasirun (kanan), pembuka pameran tunggal Rosid bertajuk “Aku Berguru” yang menerima lukisan bergambar dirinya dari Rosid. -Bonie-

Momen itu kemudian dipungkas dengan pameran grup di Galeri Soemardja (Bandung) dan Edwin’s Gallery (Jakarta) bertajuk Logika Labil pada 2001. Saya ingat, bagian dari pameran di Galeri Soemardja, dalam forum diskusinya, Taufik Rahzen berdiri dan menyanggah istilah “otodidak”.

Rahzen menggarisbawahi, bahwa karya-karya dalam Logika Labil dihasilkan dari program terpadu yang bisa dibilang akademis. Maka, menurut Rahzen, pemilahan akademis–otodidak jadi kurang mengena. Rahzen lalu mengajukan istilah “alternatif” sebagai pembeda dari “arus utama” (yang “akademik” itu).

Bertahun-tahun kemudian, tepatnya 2007, saat menyiapkan buku Menjadi Sawah – Rosid dalam Kronik, Kritik, dan Konsepsi Seni -penulisan bersama dengan Agung Hujatnikajennong dan Aminudin TH Siregar- saya kebagian tugas menelusuri jejak rekam Rosid.

Dari penelusuran ini, lontaran Rahzen bertahun silam kembali menggaung: memang istilah otodidak tidak tepat bagi Rosid. Rosid adalah perupa yang dibesarkan dalam tradisi sanggar. Bukan kebetulan jika Rosid memulai kiprahnya sebagai perupa profesional, dengan mengalami masa belajar di Sanggar Olah Seni (SOS) di bawah bimbingan Tohny Joesoef alm.

Bukan kebetulan, karena SOS adalah satu dari sedikit sanggar yang pada dekade 1990-an memfasilitasi para peminat seni rupa, termasuk anak-anak muda macam Rosid yang berminat bukan hanya belajar seni rupa, tapi juga mencoba peruntungan dalam dunia seni rupa.

Tak hanya lukisan, dalam pameran tunggal Rosid yang dijuduli “Aku Berguru”, ia juga menyertakan sejumlah instalasi yang terkait dengan gamaran kehidupan Rosid sebagai anak petani. -Heru Hikayat-

Untuk menyebut nama lain, kita bisa mengingat Sanggar Rangga Gempol di bawah binaan Barli Sasmitawinata Alm. Rosid dalam hal ini, berjodoh dengan SOS dan Tohny Joesoef.

Karena itulah, pada pameran tunggal Rosid yang dijuduli Aku Berguru, kami mengundang Atep Kurnia. Kang Atep, demikian saya biasa menyapanya, telah bertahun-tahun meneliti dan menulis tentang riwayat Bandung (untuk tidak menyebutnya “sejarah”).

Saya terus terang sungkan untuk menyebut karya-karya tulis Kang Atep sebagai “sejarah”. Ia meneliti seperti layaknya para sejarawan: berangkat dari telaah arsip dan penelisikan data-data.

Tapi tulisan-tulisan Kang Atep “hangat”—tidak seperti risalah sejarah yang suka terkesan “dingin”—dan banyak fokus pada “narasi kecil”. Banyak detil tentang Bandung yang ia telisik. Detil yang biasanya luput dari halaman “sejarah besar”.

Kang Atep fokus pada wilayah Babakan Siliwangi, yaitu lokasi dari SOS, di mana Rosid memulai kariernya dengan berguru pada Tohny Joesoef alm. Pada dasarnya esai Kang Atep kemudian menyimpulkan bahwa wilayah Babakan Siliwangi dan sekitarnya -termasuk wilayah Dago dan Lembah Tamansari- memang punya riwayat panjang menyangkut praktik seni rupa.

Secara lebih khusus, praktik melukis potret juga marak di Babakan Siliwangi sejak lama. Pengembangan pranata penunjang di wilayah ini, tentu saja termasuk peresmian Technische Hoogeschool (cikal bakal ITB) pada 1920, dan Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar (cikal bakal Seni Rupa ITB) pada 1947.

Jika bicara pranata “non-akademik”, salah satu yang patut digarisbawahi adalah Sanggar Seniman di bawah pimpinan Kartono Yudhokusumo yang berlokasi di Lembah Siliwangi. Walau sepeninggal Kartono sanggar ini sepertinya meredup perlahan, tapi “semangat sanggar” di lembah ini berjejak panjang.

Rosid hijrah ke Bandung, persis ke wilayah lembah ini, dan mewarisi semangat panjang yang sudah dirintis oleh banyak pendahulunya. Demikian kurang lebih poin-poin yang diungkapkan oleh Atep Kurnia.

Kita kembali sejenak ke Parigi, kampungnya Rosid. Saat saya berkunjung ke Parigi untuk penelitian bahan buku Menjadi Sawah (Kiblat Buku Utama, Bandung: 2007), pemekaran wilayah Pangandaran dari Kabupaten Ciamis, masih dalam proses perintisan.

Kini, Kecamatan Parigi telah menjadi ibu kota dari Kabupaten Pangandaran. Saat saya mewawancarai Kuwu Sepuh saat itu, ia menyebutkan bahwa sebagian besar warga Parigi mencari nafkah dalam bidang pertanian dan perdagangan.

Saat remaja, Rosid mulai meninggalkan budaya pertanian. Masa SMA, Rosid mampu membiayai sendiri sekolahnya, hasil dari berjualan gambar. Gambar potret tentu saja.

Masa itu, sangat sulit bagi warga wilayah pinggiran seperti Parigi, untuk mendapat potret. Pasfoto adalah satu-satunya pranata potret yang tersedia, biasanya untuk pembuatan KTP. Terkadang, ada warga Parigi yang memesan gambar potret kerabatnya yang sudah lama meninggal dunia.

Rosid menggambar dengan mengacu pada pasfoto yang terkadang sudah kabur dan tak terlalu jelas rupanya. Dari sini, saya akan mengajukan “hal” ketiga: gambar potret buat Rosid adalah soal hubungan antarmanusia. (Oleh Heru Hikayat: Penulis, kurator, tinggal di Bandung)

Indeks: Mengerjakan berbagai keperluan untuk sang guru, baca selanjutnya…

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: