Meruwat DPR: Krisis Representasi Politik

ILUSTRASI Meruwat DPR: Krisis Representasi Politik.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

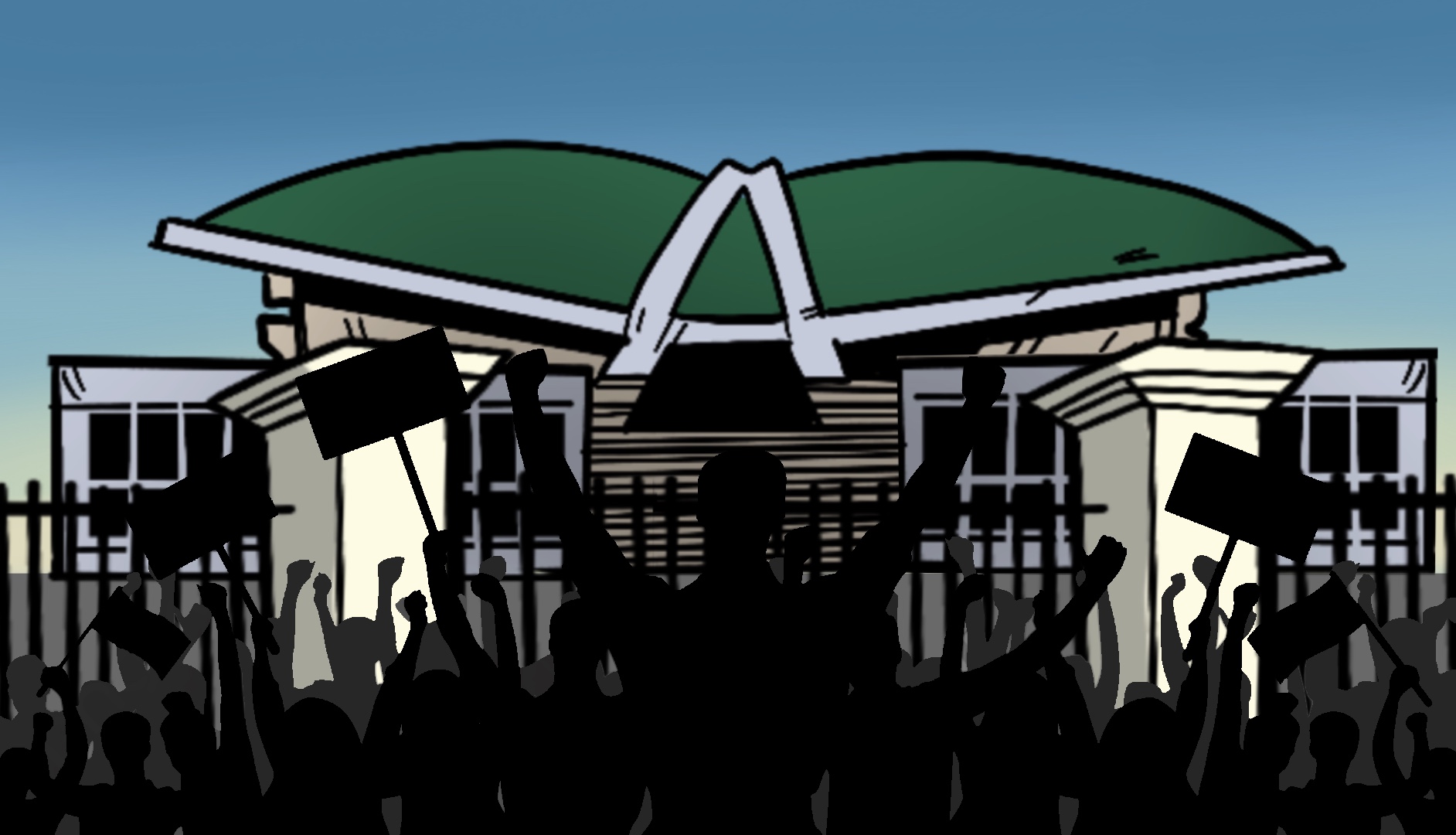

DALAM beberapa pekan terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena keberhasilan merampungkan undang-undang yang krusial, melainkan lantaran sejumlah peristiwa yang menimbulkan kontroversi.

Video anggota DPR yang berjoget di dalam ruang sidang paripurna viral di media sosial dan memicu kemarahan publik, terutama di tengah beban ekonomi masyarakat yang berat.

Meski pimpinan DPR beralasan bahwa joget dilakukan setelah acara resmi berakhir, publik tetap melihatnya sebagai simbol ketidakpekaan.

BACA JUGA:Kenaikan Tunjangan DPR RI, Joget di Senayan, dan Krisis Empati Sosial

BACA JUGA:Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Demokratis?

Joget di ruang yang seharusnya sakral justru memperkuat kesan bahwa DPR lebih sibuk tampil riang ketimbang serius memperjuangkan aspirasi.

Kontroversi kedua soal hak keuangan anggota DPR yang sempat menggegerkan publik. Berdasar data dari Kontan.co.id, total penghasilan DPR minimal mencapai sekitar Rp91 juta per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, perumahan, dan lainnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok, tetapi kompensasi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan karena pengembalian rumah jabatan. Kritik keras pun datang dari masyarakat sipil.

BACA JUGA:KPK Larang Koruptor Pakai Masker, Mengapa DPR Terganggu?

BACA JUGA:Catatan MH Said Abdullah: Peran Badan Anggaran DPR RI ke Depan

Pernyataan tentang ”gaji kecil daripada beban kerja” dianggap arogan dan kontras dengan kondisi rakyat yang menghadapi kenaikan harga pangan.

Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ahmad Sahroni melontarkan ujaran ”orang tolol sedunia” bagi pihak yang mengusulkan pembubaran DPR. Bukannya menjadi wadah artikulasi kepentingan publik, DPR justru menampilkan wajah arogansi politik.

Sebab, kritik diposisikan sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi deliberatif. Hal itu sejalan dengan kritik Habermas (1996) tentang melemahnya ruang publik ketika institusi politik gagal menyalurkan diskursus rasional dan malah menggantinya dengan narasi ofensif yang melemahkan legitimasi.

BACA JUGA:Saat DPR Nilai Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik Brengsek

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: