Meretas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

ILUSTRASI rumah tangga sebagai reproduktor nilai patriarki yang membuat upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak mudah.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Kasus kekerasan berbasis gender bukan fenomena insidental, tetapi krisis struktural yang terjadi secara berkelanjutan dan berulang.

Pada 2024 lalu, Komnas Perempuan mencatat 445.504 kasus kekerasan terhadap Perempuan. Sebanyak 330.097 di antaranya merupakan kasus kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan (KBGtP). Angka ini meningkat 14,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada rentang 2015-2024, Komnas Perempuan mencatat sekitar 2,7 juta kasus yang mempertegas bahwa kasus kekerasan berbasis gender bukan fenomena insidental, tetapi krisis struktural yang terjadi secara berkelanjutan dan berulang.

Kasus-kasus itu terjadi di ranah domestik dan publik, termasuk institusi pendidikan. Pelaku kekerasan pun bukan orang asing. Dalam banyak kasus di institusi pendidikan, pelaku adalah pendidik. Ini bukti tindak kekerasan justru menguat di tengah berbagai program perlindungan.

BACA JUGA:Perempuan

BACA JUGA:Perempuan dan Bencana Alam Buatan Manusia

Terus meningkatnya laporan kekerasan juga menunjukkan paradoks. Di satu sisi, masyarakat mulai sadar bahwa kekerasan adalah tindakan yang harus dilaporkan.

Sementara, di sisi lain, itu adalah indikasi bahwa institusi negara (termasuk lembaga pendidikan formal dan nonformal) gagal menjalankan peran dan fungsinya sebagai kekuatan yang mampu mencegah kekerasan dan melindungi pihak rentan.

Rumah, Reproduktor Nilai-Nilai Patriarki

Rumah sebagai ruang pertama pembentukan nilai, tidak selalu menjadi tempat aman bagi perempuan dan anak. Banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan karena dianggap sebagai "cara mendidik".

Perempuan hidup dalam struktur keluarga yang tidak setara. Perempuan dan anak perempuan tidak memiliki kontrol terhadap pengambil keputusan utama. Ketika anak dibesarkan dalam model relasi hierarkis seperti ini, mereka belajar bahwa dominasi adalah hal wajar. Nilai-nilai inilah yang kemudian terbawa ke lingkungan.

IVA HASANAH gelisah pada terus dilanggengkannya patriarki di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat.-Iva Hasanah untuk Harian Disway-

BACA JUGA:Sekolah Perempuan Lumajang: Empati dan Aksi Nyata Kelompok Perempuan di Tengah Erupsi Semeru

BACA JUGA:Abadikan Perjuangan Perempuan untuk Terus Selaras dengan Alam dalam Senjata Kami adalah Upacara Adat

Anak laki-laki merasa berhak mengontrol, mencemooh, atau bahkan melecehkan teman perempuannya. Sementara, anak perempuan diajarkan untuk diam, mengalah, atau menerima perlakuan tidak adil sebagai bagian dari kehidupan.

Kekerasan di sekolah pada akhirnya bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan perpanjangan dari pola relasi kekuasaan yang sudah ditanamkan di rumah.

Hilangnya Nilai-Nilai Kemanusiaan di Bangku Sekolah

Sekolah yang seharusnya mampu memutus pola ketidakadilan itu sering kali justru memperkuatnya. Banyak kurikulum masih merepresentasikan perempuan dalam peran domestik, sementara laki-laki tampil dalam peran kepemimpinan dan pengambil keputusan.

Guru kadang tanpa sadar melanggengkan stereotip: anak perempuan yang aktif dianggap "melawan". Di sisi lain, anak laki-laki yang agresif ditoleransi sebagai "nakal biasa".

BACA JUGA:Seminar GEDSI KPS2K, Dengar Suara Perempuan dan Disabilitas

BACA JUGA:Paroki Santo Mikael Perak Rayakan Hari Disabilitas Internasional dengan Ekaristi dan Ramah Tamah

Di ruang kelas yang semestinya mengajarkan kesetaraan, anak justru menyerap pesan bahwa tubuh perempuan adalah objek, bahwa suara perempuan bisa diabaikan, bahwa kekerasan bisa dinegosiasikan. Tidak heran kasus perundungan dan kekerasan seksual di sekolah meningkat

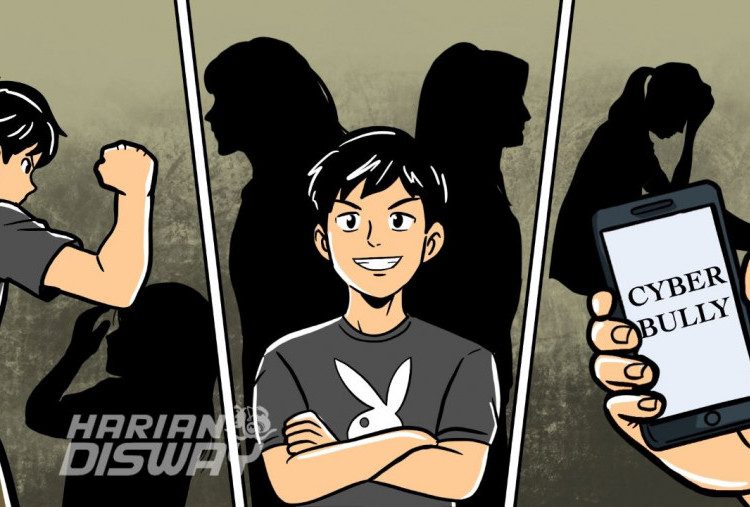

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau seksual, tetapi juga mental, verbal, dan digital. Banyak siswi mengalami pelecehan verbal, body shaming, dan penyingkiran sosial yang merusak kepercayaan diri mereka.

Di era digital, kekerasan semakin meluas melalui penyebaran foto tanpa izin, komentar bernada seksual, atau ancaman melalui media sosial. Murid yang menjadi korban sering kali menyembunyikan cerita mereka karena takut disalahkan, tidak dipercaya, atau diperkarakan balik.

Tidak jarang pula guru atau pihak sekolah meminimalkan kasus demi menjaga citra institusi. Lingkaran kekerasan ini membuktikan bahwa sekolah belum menjadi ruang aman; ia masih menjadi arena reproduksi ketidakadilan yang membahayakan perempuan dan anak.

BACA JUGA:Festival Film Jerman KinoFest Angkat Sinema Terbaru tentang Keluarga dan Perempuan

BACA JUGA:Ulasan Film Judheg (Worn Out) dalam Rangkaian JAFF 2025: Kebodohan, Kemiskinan, dan Cinta Monyet

Tak Cukup Hanya Solusi Struktural

Upaya menghentikan kekerasan secara struktural memerlukan sistem perlindungan yang kuat dan responsif. Negara perlu memperkuat regulasi seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU TPKS.

Negara perlu memastikan aparat penegak hukum memiliki perspektif korban. Negara juga perlu menyediakan layanan terpadu seperti rumah aman, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan layanan kesehatan yang ramah perempuan.

Solusi struktural juga mencakup pengawasan terhadap implementasi kebijakan, peningkatan anggaran perlindungan perempuan, serta pembangunan ekosistem layanan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, organisasi perempuan, dan masyarakat.

Merebut Ruang Transformasi Sosial

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dihentikan jika ada transformasi sosial yang mampu memproses perubahan mendasar dalam cara pikir dan cara bertindak.

BACA JUGA:Acara Puncak Mbangunredjo Art Festival 2025, Tampilkan Kirab Budaya, Wayang, dan Tari

BACA JUGA:Dolly Tutup, Prostitusi Online Tumbuh: Surabaya Hadapi Wajah Baru Praktik Seks Komersial

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: